Как сложная научно-промышленная

сельскохозяйственная структура работала в Советском Союзе и чем может помочь

этот опыт? Какими исследованиями занимаются сельскохозяйственные институты в

новых регионах России? С чего начинается процесс их интеграции в научную

структуру страны? Об этом – в интервью корреспондента «Научной России» с

академиком-секретарем отделения сельскохозяйственных наук РАН Яковом Петровичем Лобачевским и академиком Юрием Федоровичем Лачугой.

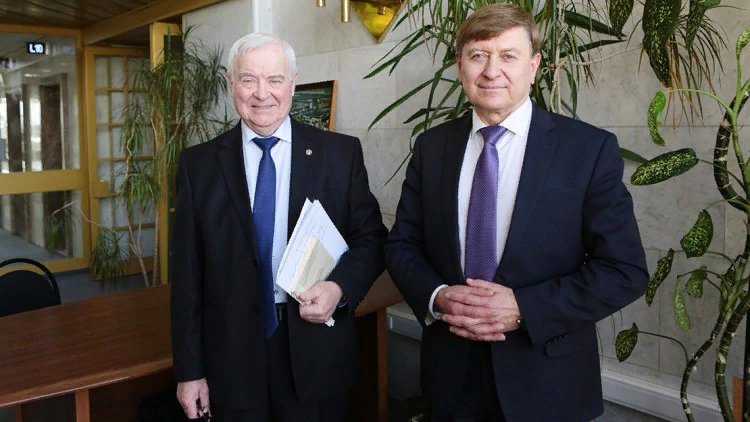

Академик Юрий Федорович Лачуга (слева) и

академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Яков Петрович

Лобачевский. Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия».

– Какие цели преследовала

поездка в Ростов-на-Дону? Что ученые обсуждали на семинаре в Южном научном

центре?

Я. П. Лобачевский: Эта

поездка была нужна для того, чтобы установить контакты с институтами, которые

располагаются на территории Донецкой и Луганской республик, Херсонской и

Запорожских областей. Херсонская и Запорожская области – это южная степная

зона, где находятся несколько важных сельскохозяйственных институтов различной

направленности. В течение последних лет контакты с ними были утрачены или

ослаблены. Сегодня необходимо знать, какими исследованиями они занимаются, и

определить направления поддержки этих институтов и дальнейшего сотрудничества.

Интеграция научных коллективов в общее научно-образовательное пространство

России и адаптация их к нему – это важный, но сложный процесс. Встреча в

Ростове стала одним из первых шагов к достижению этой цели.

Ю. Ф. Лачуга: Контакты

с этими институтами были потеряны после 2014 г. Многие академики и

члены-корреспонденты РАН оказались на Украине в статусе «персона нон грата» за

активную работу с крымскими организациями. Общение было ограничено даже по

телефону.

– Сельское хозяйство –

достаточно широкая научная область, включающая земледелие, растениеводство,

животноводство, специальные технические и многие другие направления. Институты

в новых регионах России в полной мере охватывают исследования в этих

направлениях?

Я. П. Лобачевский: В

первую очередь эти институты занимаются технологиями возделывания и уборки

культур, относящихся к южной степной зоне. Это институты, изучающие плодовые,

овощные и бахчевые культуры. Есть институты риса, масличных культур,

лесомелиорации, орошаемого земледелия, степного животноводства и т. д.

На каком уровне сегодня находятся их

научные исследования, сказать пока достаточно трудно. Нужно изучать их работу,

тематику, кадровый потенциал, методы исследований, которые они применяют,

состояние приборов и оборудования. Это первичный вопрос взаимодействия, который

мы начнем решать в ближайшее время. Безусловно, Российская академия наук и

отделение сельскохозяйственных наук РАН будут осуществлять научно-методическое

руководство деятельностью этих институтов и университетов.

Кроме того, на встрече поднимался вопрос

о создании Южной ассоциации научно-исследовательских институтов, в которую

будут интегрированы и институты, находящиеся на новых территориях. Цель этой

ассоциации — именно объединительные проекты и помощь в адаптационном процессе.

Институты оказались в новой среде, у нас своя специфика и свои организационные

процессы, поэтому им необходима методическая и информационная помощь.

На записи интервью с Я. П. Лобачевским и

Ю. Ф. Лачугой. Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия».

– Юрий Федорович, вы оканчивали

Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, долго работали в

южных регионах. Как вы видите совместную работу РАН с институтами на новых

территориях?

Ю. Ф. Лачуга: Я

в основном занимался специальностями инженерного профиля.

Научно-производственная база вуза, который я окончил, – это крупное предприятие

«Ростсельмаш», которое тогда выпускало зерноуборочную технику для различных

культур. Завод «Красный Аксай» выпускал почвообрабатывающую технику. Во времена

Советского Союза на сельское хозяйство в различных его областях работало

множество предприятий, и, к сожалению, не все они сегодня сохранены. Но завод

«Ростсельмаш» продолжает активно работать и наряду с зерноуборочной техникой

выпускает тракторы и другие сельскохозяйственные машины.

На встрече, инициированной президентом

РАН Г. Я. Красниковым, мы увидели самое главное: стремление объединить усилия.

Для этого мы должны помочь новым институтам войти в наше нормативно-правовое

пространство. Сегодня в четырех новых субъектах Российской Федерации работают

больше 30 научно-исследовательских организаций, в каждой – от 100 до 200

сотрудников: это тысячи человек, которые трудятся для получения

сельскохозяйственной продукции в южной степной зоне. Они вошли в состав

субъектов России, и важно, чтобы тематики наших исследований сочетались. Для

этого нужна дорожная карта вхождения научных и образовательных организаций

аграрного профиля в российское научно-образовательное пространство. Необходимо

ускорить выпуск документов, которые определят их учредителя. На совещании мы

предлагали также установить патронаж над новыми институтами со стороны значимых

организаций РФ, близких по исследовательским профилям.

В данный момент это задача не столько

Российской академии наук, сколько правительства страны в целом, и ее решение

необходимо ускорить. Люди ждут, что мы приедем и встретимся с коллективами, и

мы готовы к этому. Надо посмотреть, как говорится, глаза в глаза, узнать, в

какой ситуации находятся институты и их сотрудники. А ситуации самые разные,

это касается не только научной и производственной работы, но и личной жизни:

жилье, энергия и водоснабжение, зарплаты. Проблемы надо решать предметно, а для

этого – как можно быстрее определить учредителя. Я думаю, что мы в этом плане и

так немного засиделись.

Когда мы занимались интеграцией крымских

институтов, президентом РАН был В. Е. Фортов. Тогда мы объехали все научные

организации, встречались с обеспокоенными коллективами, и Владимир Евгеньевич

всегда находил нужные слова, чтобы успокоить и морально мобилизовать людей. На

базе Никитского ботанического сада в Крыму появилось Управление РАН по

взаимодействию с научными организациями Крыма и Севастополя, его руководителем

был назначен Ю. В. Плугатарь. Были сохранены уникальные исследования крымских

организаций, связанные с лекарственными и ароматическими растениями,

цветоводством, овощными и бахчевыми культурами и многим другим.

В Крыму есть опыт вхождения научных

организаций в нормативно-правовую законодательную базу Российской Федерации.

Этот опыт необходимо использовать и в отношении институтов в Донецкой и

Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях.

На записи интервью с Я. П. Лобачевским и

Ю. Ф. Лачугой. Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия».

– Вы уже обсуждали конкретные

проекты, которыми планируете заниматься совместно с институтами в новых

регионах России?

Я. П. Лобачевский: Говорить

о каких-то конкретных проектах и программах пока рано, сначала нужно изучить

состояние новых институтов. Их деятельность охватывает довольно широкий спектр

проблем сельского хозяйства: технологии возделывания зерновых культур, в том

числе риса, орошаемое земледелие, плодоводство, овощеводство, животноводство и

т.д. Но мы должны изучить их потенциал и определить пути взаимодействия.

Интеграция новых институтов и их коллективов в общее научно-образовательное

пространство России – основополагающая задача. Надеемся, что будут разработаны

программы их поддержки и развития.

– Южные регионы всегда были

продовольственной базой страны. Означает ли это, что со времен СССР там

располагались сильнейшие сельскохозяйственные институты?

Я. П. Лобачевский: На

мой взгляд, да. И технологически, и с точки зрения направлений научных

исследований и разработок находящиеся на юге страны НИИ и вузы обеспечивали

мощную научную и кадровую базу для развития сельскохозяйственного производства

в южных регионах – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Именно в этой зоне были сосредоточены

крупные мультидисциплинарные научные организации и вузы по различным

направлениям: по зерновым и масличным культурам, кукурузе, рису, плодам и

овощам, винограду. В мощных селекционных центрах были выведены основные сорта

пшеницы, ячменя, масличных и других культур.

Юг России, как и юг Украины, всегда был

житницей, обеспеченной научно-техническими и кадровыми ресурсами, заложенными

еще в 1920–1930-е гг. Сельское хозяйство в Советском Союзе было организовано по

зональному принципу: все организации, находящиеся в определенной зоне, должны

создавать необходимые научно-технологические и организационные условия для

возделывания районированных культур. Поэтому в определенных почвенно-климатических

зонах готовились нужные для конкретной зоны специалисты и возделывались

культуры, которые наиболее эффективно возделывать именно здесь. Там

располагались научно-исследовательские институты, занимавшиеся региональными

проблемами, зональные машиноиспытательные станции. Очень эффективный подход к

организации.

Если мы в России пытались эти системы

развивать, то Украина в основном жила за счет потенциала, заложенного в

Советском Союзе. Вероятно, сейчас мы находимся на разных уровнях с институтами

в новых регионах России. Это надо объективно изучать и оценивать. Вместе с тем

необходимо учитывать, что в этих институтах работали квалифицированные ученые,

и мы не исключаем, что за последние годы они получили ценные результаты.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная

Россия».

– Южные регионы и сегодня

остаются приоритетными сельскохозяйственными территориями? Или с выведением

сортов посевных культур, например немчиновских, способных давать высокие урожаи

в средней полосе, этот вектор смещается к регионам центральной части страны?

Я. П. Лобачевский: Нет,

вектор не смещается. Юг был и остается основной житницей России в силу

природно-климатических условий, более плодородных почв, развитой

научно-технологической и производственной инфраструктуры, системы подготовки

кадров.

Ю. Ф. Лачуга: Сегодня

можно говорить о том, что житницей становится и средняя полоса России. Ученые

центра «Немчиновка» под руководством академика Б.И. Сандухадзе вывели сорта,

адаптивные именно к средней полосе, которая раньше никогда не давала

продовольственную пшеницу. Расширять зоны возделывания новых культур очень

важно.

– Во время поездки в Ростов

отделение сельскохозяйственных наук РАН передало в новые регионы России семена

для посадки. Они предназначены для жителей?

Я. П. Лобачевский: Да,

мы собрали и передали более 40 тыс. пакетов с семенами для жителей новых

территорий. Это семена различных овощных культур, в том числе огурцы и

помидоры, а также семена арбузов и дынь. Херсонская область – одна из лучших в

стране среди зон возделывания бахчевых культур, так же как Астраханская и

Волгоградская области.

ФОТО-5-6

Академик-секретарь отделения

сельскохозяйственных наук РАН Яков Петрович Лобачевский. Фото: Ольга Мерзлякова

/ «Научная Россия».

Ю. Ф. Лачуга: Это

плодородные земли, подготовленные и трудолюбивые люди, крупные научные организации,

которые готовят специалистов. Во времена Советского Союза Украина всегда

пользовалась поддержкой первых лиц государства, выросших там: Н. С. Хрущева, Л.

И. Брежнева и многих других. Украина передавала в Общесоюзный фонд значительную

долю продовольствия.

– Резюмируя: первоочередные

действия для начала совместной работы с институтами в ДНР, ЛНР, Херсонской и

Запорожской областях — это оценка их состояния и организационная работа?

Академик РАН Юрий Федорович Лачуга.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия».

Я. П. Лобачевский: В

первую очередь должны быть определены учредители научных организаций

сельскохозяйственной тематики. Это будет или Министерство сельского хозяйства,

или Министерство науки и высшего образования. После этого мы получим

возможность взаимодействовать с ними эффективнее.

В любом случае эти институты будут находиться

под научно-методическим руководством Российской академии наук и отделения

сельскохозяйственных наук РАН.

Ю. Ф. Лачуга: Эти

процессы должны пройти как можно быстрее. Это наша позиция. Идет весна, скоро

начнутся посевные. Хватает ли там семян? Мы должны знать о проблемах на местах:

например, во время поездки мы узнали, что в Институте животноводства степных

районов «Аскания-Нова» два с половиной месяца не платят зарплату. Об этом нам

рассказал директор института. Президент РАН Г. Я. Красников звонил в Москву, и

сегодня вопрос решен, сотрудники получили деньги. Но это спонтанный пример, а

таких подводных камней может быть еще очень много. Поэтому необходимо как можно

быстрее решать административные вопросы, после чего наука сможет полноценно

работать.

Источник: «Научная Россия».

Автор: Александр Бурмистров.