Неделимые петабайты

16.07.2018

В Институте

вычислительных технологий СО РАН считают: без единой системы передачи, хранения

и обработки Big Data в Сибирском отделении невозможно развитие исследований на

современном уровне.

Общая коммуникационная сеть институтов Сибирского отделения формировалась с

1990-х годов по инициативе председателя СО РАН академика Валентина Афанасьевича

Коптюга, поставившего академику Юрию Ивановичу Шокину при создании ИВТ СО РАН

задачу информатизировать научную и организационную деятельность Отделения и

институтов. «Это, в принципе, была первая в России мощная корпоративная сеть,

которая и сегодня остается самой крупной в рамках Академии наук», — отметил

заместитель директора ИВТ СО РАН кандидат физико-математических наук Андрей

Васильевич Юрченко. — Ее участниками являются около 65 организаций в 11

городах, а до происшедших в ходе реформы РАН укрупнений в сети работало более

100 научных учреждений».

Перемены сказались не только на количестве пользователей этой сети. До

реформы она получала поддержку в размере около 50 миллионов рублей ежегодно от

Сибирского отделения РАН как одна из его целевых программ, которые

распределялись координаторам деятельности сети в 11 городах для ее содержания и

развития. Эта сумма включала в себя также закупку всех каналов выхода в

Интернет в Новосибирске и остальных десяти городах. Затем финансирование

проекта перешло в ФАНО России, где применили оригинальную методику исчисления

размеров финансирования на объекты научной инфраструктуры — не по потребностям,

а по объемам внешних заявок. «Сумма поддержки колебалась от 14 до 22 миллионов

рублей для ИВТ, и дополнительно было выделено около 7 миллионов рублей для

Иркутска, где аналогичную сеть содержит Институт динамики систем и теории

управления им. В. М. Матросова СО РАН», — конкретизировал А. Юрченко. Однако в

2018 году никакой финансовой поддержки деятельности по содержанию сети и каналов

связи получено не было, и ИВТ СО РАН совместно с партнерами в других научных

центрах Сибири самостоятельно несли это бремя.

После упразднения в нынешнем году ФАНО новое Министерство науки и высшего

образования РФ еще никак не обозначило свою позицию по финансированию

информационных систем: как оптимистично предполагает Андрей Юрченко, «там до

нас просто еще не дошли руки». При этом одной из функций министерства, в

соответствии с указом президента РФ и утвержденным положением о министерстве, является

«оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в сфере

научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая деятельность

национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения и

информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной

деятельности», поэтому замдиректора ИВТ надеется на восстановление целевого

федерального финансирования.

Обеспечение же поддержки общей сети до конца 2018 года стало предметом

обсуждения на межинститутских совещаниях. «Переговоры идут в следующем ключе:

да, закупка каналов выхода в Интернет стала прерогативой каждого института по

отдельности. Однако единую внутреннюю систему работы с данными было бы крайне

неэффективно разрушить, разделить на обособленные замкнутые сегменты, — отметил

А.В. Юрченко. — Сеть, построенная в Новосибирске, по-прежнему полностью

находится на обеспечении ИВТ СО РАН. Это кабельные каналы, соединяющие все

научные институты между собой и с центральным узлом в нашем здании на проспекте

Академика Лаврентьева, 6. Мы гарантируем бесперебойную работу всей системы при

любых условиях, но необходима юридически проработанная консолидация усилий».

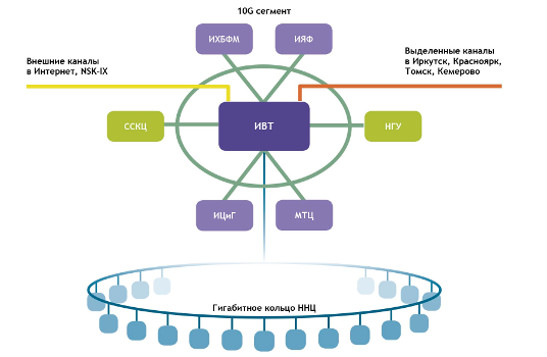

Другими профильными организациями новосибирского Академгородка, с которыми

происходит интенсивный обмен данными, ученый назвал Новосибирский

государственный университет, Институт вычислительной математики и

математической геофизики СО РАН и его Сибирский суперкомпьютерный центр. В

создании систем работы с Big Data ИВТ является не монополистом, но наиболее

мощной и де-факто головной организацией в Сибирском отделении.

Но насколько современными выглядят технологии информационного обмена по

обособленным каналам в эпоху развития всё более совершенных и емких облачных

систем? «Можно говорить не просто о внутренней сети передачи данных, а о

своеобразном замкнутом контуре их обращения, — уточнил Андрей Юрченко. — Данные

генерируются, хранятся и обрабатываются (анализируются) в пределах локальных

телекоммуникационных и вычислительных ресурсов, а также систем хранения и

обработки. При этом задействуются и облачные технологии: в ИВТ СО РАН работает

частное облако для хранения научной информации, развиваются сервисы по

организации их обработки. Если же сравнивать с внешними “облаками”, то ключевое

преимущество локализованного цикла в том, что объемы данных здесь циркулируют

очень большие, для их передачи нужны высокоскоростные каналы, а внутри сети они

есть (от 1 до 10 Гбит/с)».

«Недавно мы провели анализ и выяснили, что внешний трафик институтов в разы

меньше объемов информации, идущей к ним и от них по внутренней сети, — дополнил

А.В. Юрченко. — Это происходит прежде всего из-за интенсификации работы с

большими данными. Big Data становятся основой научной деятельности, и их

начинают генерировать и обрабатывать практически все: биологи, физики, геологи

и многие другие. В последнее время быстро нарастают запросы наших медиков — они

работают уже с терабайтами». Замдиректора ИВТ не исключил, что Big Data,

высокопроизводительная обработка и анализ данных станут актуальными также для

экономистов и гуманитариев: речь идет не только о статистике, но и о

картографической информации разного содержания, а также о распознавании и

сравнении многих тысяч визуальных образов — например, археологических находок.

«Я знаю, в частности, как сравнительный анализ данных аэрофотосъемки помог

историкам здесь, в СО РАН, обнаруживать скрытые объекты, следы дорог и городищ

минувших времен», — конкретизировал заместитель директора ИВТ СО РАН.

Возможно, крупнейшим академическим институтам более логично создавать

собственные системы работы с Big Data? Ведь данные экономического профиля вряд

ли потребуются физикам-ядерщикам, а анализ тысяч снимков земной поверхности —

генетикам. «Да, тот же ФИЦ “Институт цитологии и генетики СО РАН” — учреждение,

достаточно крупное, чтобы позволить себе организацию собственного хранилища

данных, — отреагировал Андрей Юрченко. — Но даже такому институту-гиганту

непросто удовлетворить быстро нарастающие потребности: мне известно, что ФИЦ

ИЦиГ уже в следующем году будет нуждаться в не менее чем 2,5 петабайтах

пространства для долговременного хранения своих данных, а таких ресурсов там

нет, и не предвидится».

Аналогичная проблема, по словам А. Юрченко, есть и у Института ядерной

физики им. Г.И. Будкера СО РАН, где заявляют о необходимости иметь хранилища в

сотни петабайтов для данных с сенсоров различных ускорителей. «Мы сторонники

разумной централизации и понимаем, что совсем необязательно все ресурсы

сваливать в одну кучу, — отметил замдиректора ИВТ. — Однако эффективное

управление данными и вычислениями — непростая научно-техническая задача,

поручать решение которой целесообразно специалистам, каковых нужно держать

вместе, чтобы они постоянно варились в одном котле, работали как одна

профессиональная команда. Про эффективность использования общих каналов связи

знают все, это основа деятельности операторов Интернета: самим иметь гигабитный

канал, но продавать двадцати пользователям стомегабитные каналы. Мы это четко

видим на нашем консолидированном канале: по сумме пиковых скоростей для общего

пользования требуется не менее 5 Гбит/с, однако 1,2 Гбит/с хватает с запасом,

поскольку пики потребления у разных организаций приходятся на разное время —

возникает экономия».

Другой пример. Когда у отдельного института есть возможность взять,

например, канал на 100 Мбит/с, то это будет максимальная скорость, на которой

он сможет общаться. Если таких институтов пять, и они объединят свои

коммуникационные ресурсы, то суммарная пропускная способность консолидированного

канала будет 500 Мбит/с, и тогда, за счет неравномерности трафика, отдельный

институт сможет передавать и принимать данные на существенно более высокой, чем

100 Мбит/с, скорости — вплоть до 500 Мбит/с в часы единоличного потребления.

И еще о цифрах. По словам Андрея Юрченко, в хранилище ИВТ только данных по

дистанционному мониторингу земной поверхности (не очень быстро растущих)

сосредоточено более 400 терабайт. Емкость предназначенных для них систем

хранения — полтора петабайта, но в ближайшее время в эксплуатацию будут введены

новые мощности потенциалом в 2,5 Пб. Для институтов, специализирующихся по

конкретным областям знания, такие объемы являются практически недостижимыми —

даже для крупнейших.

«Информационно-телекоммуникационная система Сибирского отделения строилась

и совершенствовалась десятилетиями, — резюмировал научный руководитель ИВТ

академик Юрий Иванович Шокин. — В Новосибирском научном центре создана мощная и

организованная информационно-вычислительная среда. Она опирается на телекоммуникационные

ресурсы ИВТ и всё больше востребована. И эта востребованность растет буквально

с каждым днем. Поэтому наша задача — “наращивать мускулатуру“ упреждающими

темпами, для чего в программу развития научной инфраструктуры “Академгородка

2.0“ внесен проект создания Сибирского национального центра

высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД).

Заинтересованность в нем есть практически у всех институтов, и со временем она

будет только расти».

Фото и рисунок

предоставлены ИВТ СО РАН

НАУКА В СИБИРИ,16 июля 2018

Андрей Соболевский