Сотрудники Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Москва) определили ключевые факторы, влияющие на

силу волн при цунами и тайфунах и характер их распространения от очага «зарождения». По данным береговых

наблюдений и результатам математического моделирования авторы оценили, как менялись характеристики волн,

возникших в Японском море в результате землетрясения 1 января 2024 года и во время тайфунов в сентябре

2020 года.

Оказалось, что сильнее всего на высоту и частоту волн, достигающих берегов, влияет характер прибрежного и

донного рельефов, а также природа самих волн. Знания о том, как распространяются волны, вызванные

землетрясениями и тайфунами, помогут улучшить системы раннего предупреждения природных катастроф и снизить

ущерб от стихийных бедствий. Результаты исследований, поддержанных грантом Российского научного фонда

(РНФ), опубликованы в журнале Ocean

Engineering.

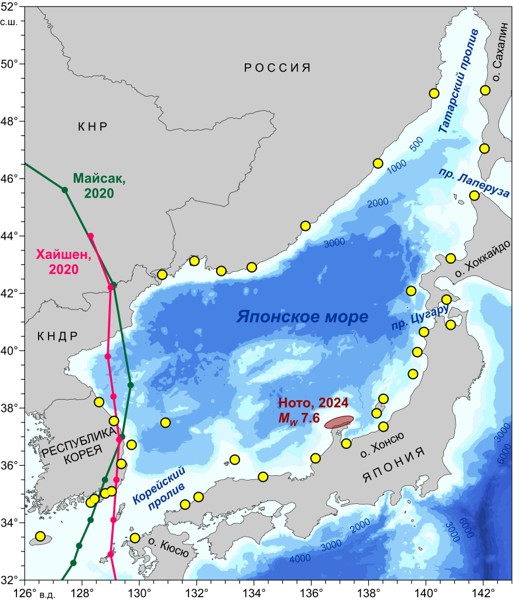

Береговые станции (жёлтые

точки), траектории тайфунов Майсак (зелёные линия и точки) и Хайшен (розовые линия и точки) в сентябре 2020

года, положение очага землетрясения, вызвавшего цунами 1 января 2024 года (красный овал)

Японское море расположено в сейсмически активной зоне, поэтому сильные землетрясения, способные вызвать

цунами, случаются здесь довольно часто — в среднем раз за 15 лет. 1 января 2024 года в Японском море в

районе полуострова Ното на западном побережье острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,6.

Землетрясение вызвало сильнейшее с 1993 года цунами с высотой волн до семи метров, которое распространилось

по всей акватории Японского моря и достигло побережья России. Цунами представляют собой длинные океанические

волны, которые, в отличие от обычных волн, охватывают всю толщу воды и могут, практически не затухая,

распространяться на тысячи километров. В открытом океане их высота обычно не превышает нескольких десятков

сантиметров, однако, когда такие волны достигают мелководья, они могут резко вырастать до нескольких метров

и формировать разрушительные потоки. Подобные природные явления приводят к гибели людей и значительному

экономическому ущербу, поэтому важно знать принципы распространения сейсмических и океанических волн, чтобы

заблаговременно определить территории, подвергающиеся наибольшей опасности.

Ранее сотрудники ИО РАН с коллегами из Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (Южно-Сахалинск) и

Университета Бата (Великобритания) провелисериюисследований, посвящённых

цунами, которое возникло в Японском море в 2024 году.

В первой работе авторы исследовали,

как распространялись и трансформировались волны цунами в северной части Японского моря. Специалисты

использовали данные береговых российских и японских станций, а также датчиков придонного давления,

установленных в порту Холмск на острове Сахалин. Анализ показал, что характеристики волн цунами по мере их

распространения к российскому и японскому побережьям менялись. Так, высота волн, достигших северного

побережья Японского моря, отличалась в зависимости от местной топографии. Например, в порту Холмск из-за

резонансных эффектов (то есть усиления) волны достигали 65 сантиметров, тогда как в открытом море их высота

не превышала 15 сантиметров. Такой эффект оказался связан с несколькими факторами. Наиболее важным было то,

что Татарский пролив, отделяющий остров Сахалин от материка, имеет V-образную форму. Из-за нее в проливе

«захватываются» длинные волны (тип волн, к которым относится цунами), а их энергия увеличивается. Кроме

того, важную роль сыграли резонансные эффекты, свойственные отдельным бухтам и заливам, например, наложение

колебаний приходящих волн на уже имеющиеся в акватории.

Затем исследователи численно смоделировали,

как возникли и распространялись волны цунами после землетрясения в январе 2024 года. При создании модели

учёные также использовали данные береговых измерений, но особое внимание уделили теперь южной и центральной

частям моря, а также побережью Приморья. Оказалось, что особенности донного рельефа, в частности, подводная

возвышенность Ямато, играли роль естественного барьера, защищающего побережье Приморья от волн и

уменьшающего их величину.

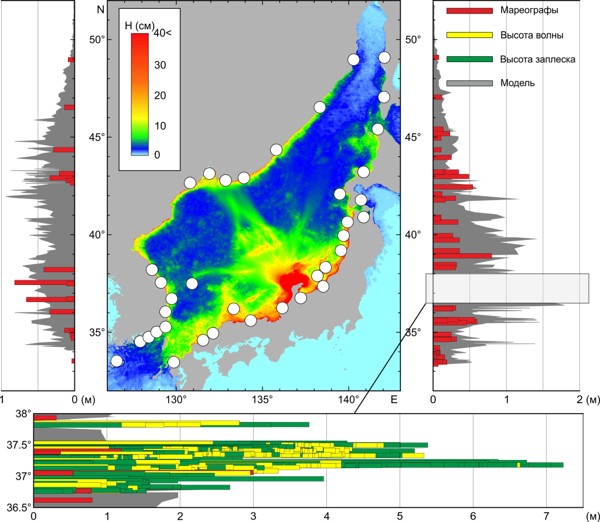

Численное моделирование

максимальных высот волн и диаграммы сравнения результатов моделирования (серый) с данными наблюдений: данные

мареографов (красный), высота волны (жёлтый) и высота заплеска (зелёный)

В новой статье авторы проследили колебания уровня

моря на побережье Корейского полуострова, вызванные цунами 1 января 2024 и тайфунами Майсак и Хайшен в

сентябре 2020 года. Дело в том, что Японское море подвержено не только землетрясениям и цунами, но и

тайфунам, которые вызывают сильные штормовые нагоны на побережье, что приводит к затоплению обширных

территорий и повреждению береговой инфраструктуры. Так, в отдельных местах уровень моря при прохождении

тайфунов может подниматься на 1,5–2 метра, при этом в случае Японского моря существенно страдает восточное

побережье Корейского полуострова.

Для анализа были использованы данные шести станций для измерения уровня моря, три из которых расположены

на западном побережье Японского моря, две — на южном побережье Корейского полуострова, и одна — на острове

Уллындо в 120 километрах к востоку от Корейского полуострова. Такие станции записывают колебания уровня моря

с точностью до одного сантиметра, при этом приборы снимают измерения каждую минуту, что позволяет получить

спектральные характеристики волн (частоты и амплитуды колебаний). Исследователи определили среди массива

данных так называемые фоновые колебания моря — волны, возникающие при обычных метеорологических условиях.

Затем с помощью математического моделирования проанализировали оставшиеся данные — экстремальные волны,

образующиеся при штормах, тайфунах и цунами.

Оказалось, что спектральные особенности длинных волн при тайфунах и цунами принципиально различаются: для

тайфунов характерен широкополосный спектр, плавно повышающийся от низких частот к высоким. Другими словами,

циклоны формируют сильные длинные волны с малыми периодами (менее 10 минут). Для цунами в Японском море

характерен куполообразный спектр, с основным периодом волн в диапазоне от 6 до 40 минут.

Участники исследовательского

коллектива

«Полученные результаты позволяют лучше понять, как особенности местности — например, рельеф побережья и

дна — влияют на распространение и силу волн, возникающих в море в результате землетрясения. Эта

информация поможет выделить населённые пункты на российском побережье Японского моря, наиболее

подверженные угрозе цунами. В дальнейшем мы планируем провести детальное районирование цунамиопасности

российского побережья Японского моря, которое позволит оценить максимальные высоты цунами с различными

периодами повторяемости. Полученные результаты помогут улучшить оперативный прогноз цунами на российском

побережье Японского моря», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом

РНФ, Игорь Медведев, кандидат физико-математических наук, руководитель

лаборатории цунами им. С.Л. Соловьёва ИО РАН.

Источник: пресс-служба РНФ.