На наших глазах разворачивается новая космическая гонка, наподобие той, которую на заре освоения космоса происходила между СССР и США. Только теперь в этом соревновании участвует гораздо больше стран. Солнечную систему начинают активно исследовать не только завсегдатаи космического клуба, но и новички: Китай, Индия, Япония, Корея, Израиль и даже Объединённые Арабские Эмираты и Турция.

И главная цель многих из этих будущих экспедиций — это поиск внеземных форм жизни. Каковы шансы на успех этих миссий? Какое место в этой гонке занимает России? Об этом мы поговорили с научным руководителем Института космических исследований РАН академиком Львом Зелёным.

Почему нам и американцам сложно повторить успехи 50-летней давности?

— Лев Матвеевич, после «Луны-25» оказалось, что проблемы с повторением достигнутого возникают не только у нас, но и у американцев. Один лунный корабль у них не вообще не долетел, другой сел вверх тормашками. Почему так? Ведь мы находимся уже на новом технологическом уровне, всё должно даваться легче?

— Про американцев я не могу сказать, потому что те корабли, которые недавно потерпели аварию, были сделаны частными фирмами. То есть это не повторение старой схемы, а совершенно другая техническая система. Раньше, в 1970-е годы американцы лунные программы тоже делали централизованно на государственном уровне, как и СССР. Но потом американцы решили распределить риски. И большая часть работ сейчас будет выполняться частными фирмами по контрактам. То есть схема такая: нужно доставить груз из пункта А в пункт В, вам деньги. Доставили — получите свою долю. А если неудача, риски берёт на себя частная компания. Правильно это или нет, я судить не берусь. В нашей жизни сейчас это пока не очень применимо.

Кстати, я бы не стал так пренебрежительно говорить о посадке аппарата NOVA-C в феврале. Инженеры частной фирмы Intuitive Machines, которые его изготовили, сначала совершили при запуске глупую ошибку (перед стартом забыли включить лазерный дальномер, основной инструмент в процессе спуска — «КП»), но потом, проявив большую изобретательность, сумели аппарат кривовато, но всё-таки мягко посадить.

— Почему все же частный космос у нас не приживается ?

— У нас нет частных фирм, которые за это возьмутся, потому что отечественные частные компании привыкли к 100% прибыли. А тут прибыль не такая большая, а риск высокий. Поэтому у нас, в отличие от американцев, и советские и российские лунные станции делались на одном государственном предприятии, которое называется «НПО имени С.А. Лавочкина». Но, с «Луной-25» тоже не получилось.. Я об этом много думал. Тут ситуация тоже не укладывается в примитивную схему: «дедушки садились, а внуки не смогли». «Луна-25» это вовсе не старые наработки, которые надо было повторить. Это совершенно другая техническая система, другая компонентная база. Здесь, я думаю, произошла трагическая ошибка молодой команды разработчиков: просто плохо были сопряжены два прибора. Не сработал прибор, который должен был принять команду на выключение двигателя от устройства, которое проводило траекторные измерения. Это был относительно простой этап экспедиции и мы беспокоились за другой, главный и самый тяжёлый этап посадки: это когда аппарат выходит на вертикальную позицию, начинает зависать, и медленно-медленно на двигателе садится на поверхность. И даже если бы неудача произошла на этой фазе, мы бы поняли — правильно ли работает система мягкой посадки или нет. До этого этапа мы, к сожалению, не дошли. Но все же многое удалось испытать: научные приборы, сделанные в ИКИ РАН, которые были на «Луне-25», пережили вибрацию и тряску при взлёте, во время перелёта мы их включали, тестировали, все работало нормально. Даже хорошие снимки Луны были сделаны нашими телевизионными камерами. Что можно сказать — неудачи тоже дают ценный опыт.

Мы рады, что руководство страны спокойно отнеслось к этой ситуации — президент сказал: «Это молодая команда, не стоит зацикливаться на неудаче, будем двигаться дальше!» Это рациональное решение. Люди уже приобрели опыт, за одного битого двух небитых дают. Я недавно перечитывал воспоминания Бориса Евсеевича Чертока — это выдающийся инженер, был фактически правой рукой Королёва. Мы все знаем легендарную историю про запуск первого спутника в 1957 году. Но Черток описывал, насколько трудным был этот путь. Первая безаварийная ракета улетела только в сентябре 1957 года («Спутник-1» запустили 4 октября — «КП»), а до этого четыре старта легендарной «Семёрки» — ракеты «Р-7» — были аварийными. Но люди не падали духом, работали ночами, месяцами не видели своих семей и добились своего: Советский Союз первым вышел в космос. Такая же история была с Луной. Если вы помните, советские аппараты не сразу стали садиться. Первой села автоматическая станция «Луна-9», а до этого восемь аппаратов либо пролетали мимо, либо разбивались. У Вениамина Каверина, кажется, был такой лозунг: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» Вот всем, кто занимается космосом, эти слова нужно взять на вооружение.

Жизнь витает в облаках?

— Неожиданно оказалось, что главный кандидат на роль обитаемой планеты в Солнечной системе — это Венера с ее адскими условиями. Насколько реальны шансы найти там жизнь?

— Это правда, мы ищем там жизнь, готовим новую экспедицию, и Венера, действительно, в центре внимания не только российской, но и всей мировой науки. Хотя, надо сказать, крест на Марсе пока ещё не поставлен. Кроме того, появился новый очень перспективный кандидат — это Европа, спутник Юпитера.

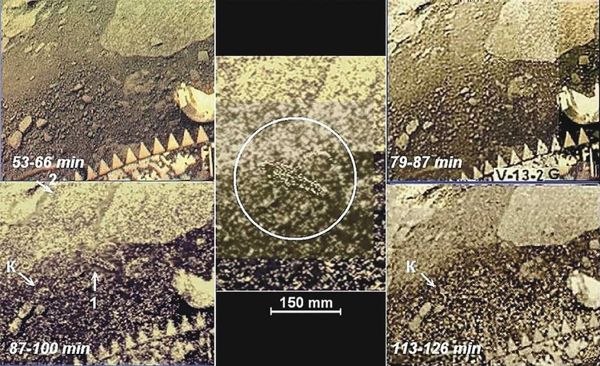

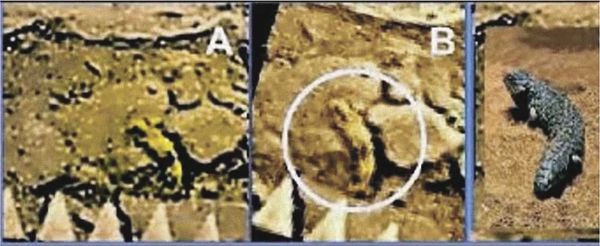

На изображениях, полученных аппаратом «Венера-13», в интервале 87–100 минут (внизу слева), виден объект, которого учёные назвали «скорпион» (в центре, обозначен кругом). На записях до и после этого отрезка времени «скорпион» куда-то исчезает

— Почему всё же именно Венера привлекла сейчас особое внимание?

— Тут есть два фактора. Когда мы говорим про жизнь на этой планете, то в первую очередь говорим возможном существовании микроорганизмов в её облаках. Там, на высотах порядка 50 километров, условия довольно приемлемые: температура где-то 20–30 °С, давление близкое к земному. Правда, облака заполнены каплями серной кислоты. В атмосфере Венеры обнаружены следы фосфина — бесцветного ядовитого газа, который может быть связан с жизнедеятельностью некоторых земных бактерий (устойчивых к тому же к воздействию серной кислоты). Концы с концами здесь вроде бы сходятся — микроорганизмы могут подняться с поверхности планеты, могут быть занесены с Земли в результате её катастрофических столкновений с каким-то древним космическим объектом. Но научная интрига всё равно остается: ряд учёных оспаривает гипотезу биогенного происхождения фосфина, — считая что фосфор попадает на поверхность планеты в результате вулканических извержений, а затем в атмосфере вступает в реакцию с серной кислотой. В общем, в научном сообществе идут очень большие споры. Поэтому NASA снаряжает на Венеру сразу две экспедиции, Европейское агентство готовит свою миссию. Думают лететь на Венеру индийцы. Китайцы очень интересуются Венерой, но пока только вырабатывают свои планы

— А что у нас?

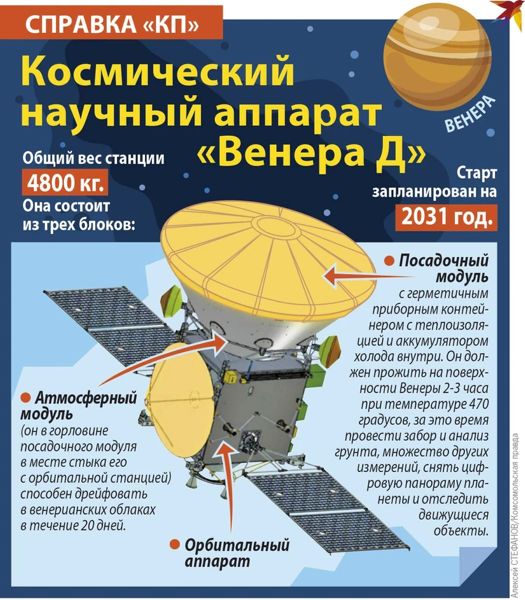

— А у нас уже давно запланирована своя экспедиция «Венера Д», которая тоже будет уделять очень большое внимание исследованиям облачного слоя. Станция сбросит атмосферный баллон, который сможет изучать явления в облаках на различных высотах. Но главное, у нас будет посадочный аппарат. Почему это так важно? Мягкие посадки на Венеру осуществлял только Советский Союз. Их было десять и последние «Венеры» передавали очень качественные цветные панорамы венерианской поверхности. Аппараты жили недолго — два с небольшим часа, поскольку условия на поверхности планете очень тяжелы: давление более 90 атмосфер, температура под 500 градусов С. Как говорил Маяковский «для веселия планета эта мало оборудована…» Но за это короткое время мы успевали провести фотосъёмку, забрать с поверхности образцы грунта, проанализировать его состав, провести другие измерения и передать полученную информацию. Даже по нынешним временам такая программа выглядит очень серьёзно. Но, что еще интересно, на «Венерах» было очень качественное телевидение, разработанное под руководством знаменитого конструктор Арнольда Сергеевича Селиванова (ныне организация, где он тогда работал, называется РКС –Российские Космические Системы).

И вот где-то лет 10–12 назад сотрудник нашего института доктор физико-математических наук Леонид Васильевич Ксанфомалити заново изучил эти панорамные фотографии, используя современные методы анализа изображений. И неожиданно увидел на них движение каких-то необычных объектов. Причём почти на всех панорамах, полученных на разных посадочных аппаратах. Скептики говорили: это ветер двигает камни. В принципе, на Венере действительно есть очень мощные и быстрые атмосферные потоки, но не у поверхности! Измерения показывают скорость ветра у поверхности почти равна нулю. Необычные структуры появлялись на одной фотографии и исчезали на другой — Ксанфомалити приписал эти движения существованию каких-то незнакомых нам форм жизни.

Исследователи разглядели на снимках примерно 15-сантиметровое существо, похожее на земную австралийскую ящерицу (справа). Анимация из шести имеющихся изображений «ящерки», сделанных с интервалом в 13 минут, показывает, что та поворачивает «голову»

«Солярис» на Венере

— Разве могут в условиях Венеры существовать сложные организмы?

— Сейчас в космосе ищут жизнь, подобную земной. Основные условия обитаемости — нужны жидкая вода и кислород. И все ищут что-то подобное. А это неправильно потому что даже на Земле есть странные формы жизни, обходящиеся без кислорода. Пример — так называемые чёрные курильщики, колонии микроорганизмов на дне океана вокруг подводных вулканов, которые живут не за счёт солнечной энергии, а за счёт вулканического тепла. Это примитивная форма жизни, но организованная на совершенно других принципах. «Организация» — это важное слово… В широком смысле жизнь можно понимать, как форму самоорганизации материи.

В 2019 году мы опубликовали статью в журнале «Успехи физических наук» и предположили, что на Венере в условиях экстремальных температур и давлений жизнь может самоорганизовываться на совершенно других принципах, чем на привычной нам Земле.

Если на Земле растворителем является вода, то в Венерианских условиях в её роли может выступать флюид углекислого газа — что-то среднее между жидкостью и газом. То есть химия может быть совершенно иной, но это не мешает сложным молекулам соединяться и создавать какие-то странные непредставимые для нас формы жизни. Ну, те кто не забыл фантастику, вспомнят например мыслящий океан «Соляриса», но мы, конечно, говоря о возможной жизни на Венере, имеем в виду пока лишь какие-то её простейшие формы.

— Как научное сообщество отнеслось к этой идее?

— Некоторые коллеги считают что имеющихся данных пока недостаточно для столь далеко идущих выводов. Но, пользуясь критерием Эйнштейна, можно сказать, что идея настолько необычна, что может оказаться правильной. Надо сказать нас поддержали коллеги — химики из Новосибирска, из Институт катализа РАН. В некоторых установках, на которых проводятся исследования в этом институте, параметры хотя и не столь экстремальны, как на Венере — но всё же во многом сходны с её условиями: высокое давление и очень высокие температуры.

И привычные нам вещества при таких условиях ведут себя совершенно иначе, происходят странные на первый взгляд химические процессы — возникают необычные сложные молекулы. Всё это требует дальнейшего подробного лабораторного изучения и теоретического осмысливания.

Конечно, многим трудно представить, какая может быть жизнь при 470 градусах Цельсия? Но, если отказаться от привычных штампов и стереотипов, то почему бы и нет? И если мы найдём на Венере другую даже самую примитивную жизнь, то это открытие перевернёт все наши представления о природе — в том числе и о том как образовалась наша земная жизнь. Исследование процессов на поверхности Венеры, в том числе поиск возможных свидетельств существования там жизни, является одной из главных задач нашей экспедиции «Венера-Д». В любом случае, если что-то будет найдено, приоритет останется за Россией.

— В каком году мы летим?

— Планировали в 2029-м, но у нас обычно всё сдвигается по срокам, и теперь старт реально ожидается уже в 2031 году.

— А кто первым доберётся до Венеры?

— Доберутся в конце 20-х годов, скорее всего, американцы. Но они не планируют садиться, они будут исследовать проблему образования фосфина в облаках. Тут они вполне нас могут обогнать. Но на поверхность планеты пока никто не планирует садиться, потому что это очень сложно. И, кстати, здесь мы, в отличие от лунного опыта, планируем использовать великолепные советские наработки. Как раз несколько дней назад обсуждали с коллегами, детали конструкции посадочного аппарата, системы забора грунта с поверхности и доставки его внутрь термоизолированного корпуса. И поняли, что много в конструкции советских «Венер» стоит после доработки использовать и сейчас. Мы назвали миссию «Венера Д» — долгоживущая, думали стоит там прожить не два часа, как советские аппараты, а в 2–3 раза больше. Но посчитали и поняли, что может быть это и не нужно. Всё равно аппарат двигаться не будет, он находится на одном месте. Так что локальные измерения и качественные фотосъёмки можно выполнить достаточно быстро. Конечно, если поставить такую задачу, можно прожить на Венере и 20, и 30 часов, но теплозащита съест весь резерв полезной массы, которую можно потратить на научную аппаратуру. Целесообразно сделать такую теплозащиту, чтобы посадочный аппарат не только качественно выполнил все исследования, но и успел передать заведомо очень большой объём полученной информации на кружащийся вокруг планеты орбитер для ретрансляции на Землю. Измерения, конечно, планируются намного более точные и детальные, чем у советских аппаратов. Поэтому одна из главных задач — это высокоинформативный канал связи с орбитальным аппаратом. Расчёты показывают, что 2–3 часа жизни на поверхности — это оптимальное решение.

Текст: Ярослав Коробатов.

Источник: КП.