Археологи выяснили, что кочевники,

жившие в эпоху бронзы — 3500–1200 лет до нашей эры, — были хорошими

строителями, разбирались в качестве сырья, развивали разные строительные

технологии и поэтому, скорее всего, возводили разборные шалаши, подобные тем,

что описаны путешественниками в XIX веке.

К такому выводу исследователи пришли, изучив остатки

временных стоянок и захоронений в курганах кочевников на территории современной

Ростовской области. Полученные данные помогут лучше понять культуру и быт

кочевников, населявших юг страны несколько тысячелетий назад. Результаты

исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы

в журнале «Уфимский археологический вестник».

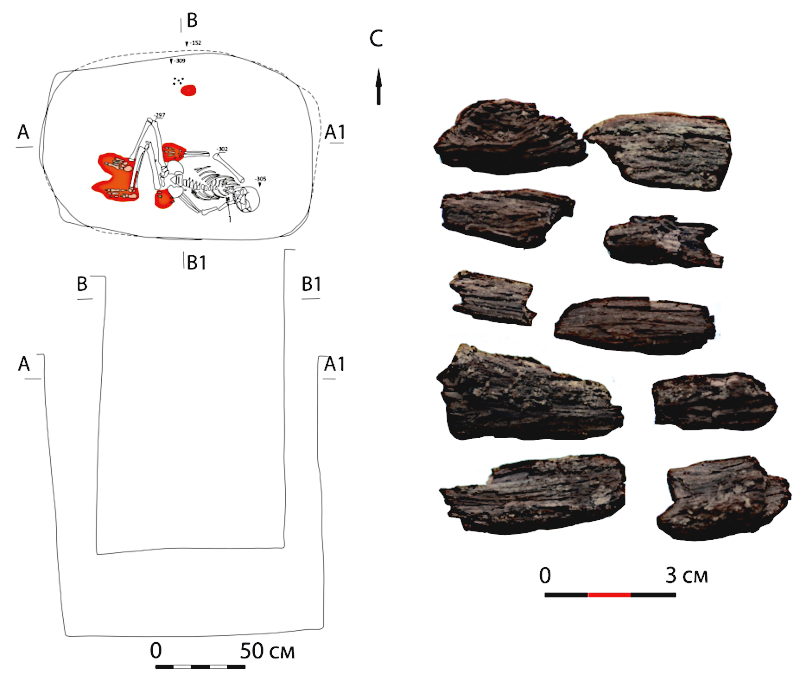

Так выглядят фрагменты древесины, которыми перекрыли

одно из захоронений ямной культуры могильника Песчаный IV

Калмыкию и Сальские степи между Доном и Волгой в

современной Ростовской области ещё с бронзового века заселяли кочевники. На

этой территории археологи открыли 16

сезонных стоянок, и по найденным на них костям животных определили, что

степняки в тёплые сезоны, реже зимой проживали там со стадами своих животных.

Однако до сих пор учёные не могут найти жилые постройки, которые возводили

кочевники бронзового века в открытой степи, — на стоянках отсутствуют остатки

углублённых конструкций и очагов, мало орудий. Это не позволяет собрать

достаточные сведения о быте кочевников и конструкции их жилищ.

Античные авторы писали,

что у кочевников восточных территорий (Северного Причерноморья, Подонья,

Поволжья) были передвижные жилища, которые они погружали на платформы и увозили

с собой, но были ли такие умения у степняков на юге Русской равнины — на

территории современной Калмыкии и Ростовской области — неизвестно. Между тем,

знание об этом поможет датировать появление разборных шалашей и юрт, которые

считаются традиционными жилищами кочевников на территории степей России.

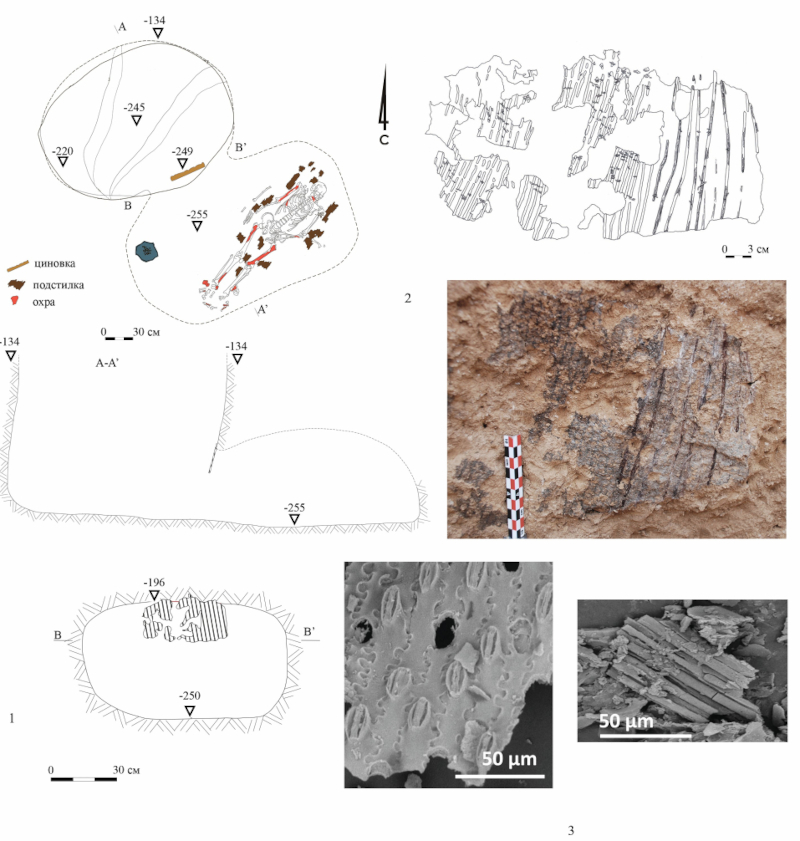

Кочевники Евразии были мастерами по изготовлению

циновок. Оксана Занина из Института физико-химических и биологических проблем

почвоведения РАН определила, что циновка из могильника Песчаный IV была сделана

из тростника

Исследователь из Музея антропологии и этнографии

им. Петра Великого РАН (Санкт-Петербург) предположила, что можно реконструировать элементы жилищ

кочевников, строительные приемы, а также сырье, которые они использовали, если

проанализировать, как древние люди возводили курганы и строили захоронения.

Автор с коллегами провела раскопки в Ростовской области и выяснила, что в

качестве строительных материалов для курганов и катакомб степняки использовали

камень и необожжённые глиняные блоки, а также некоторые другие материалы,

например, дерево и циновки из тростника.

Кочевники сооружали глубокие ямы, перекрывали их

тростниковыми циновками, поверх которых строили какие-то конструкции из

сырцовых (необожжённых) кирпичей из глины. Степняки были знакомы с трудоёмкими

земляными работами: они очищали площадку для строительства от верхнего

грунтового слоя, рыхлили землю, вывозили её, уплотняли грунт, послойно

укладывали его, отделывали стены. Поверх таких конструкций из грунта создавали

настоящее инженерное сооружение — курганную насыпь, которая могла достигать

десятков метров в диаметре и десяти метров в высоту.

Древние кочевники использовали все подручные

материалы и из глины лепили сырцовые кирпичи

Опираясь на технологии, которые использовали

кочевники для сооружения курганов, исследовательница пришла к выводу, что

степняки научились строить разборные жилища из многочисленных природных

материалов: дерева, тростника, а также сырцовых кирпичей из гумуса и жёлтой

глины. Такие жилища быстро разрушались, кроме того, кочевники иногда сами их

разбирали и использовали блоки вторично, поэтому реконструировать форму

построек и найти их следы на стоянках затруднительно.

Высокий уровень строительных навыков кочевников

позволил предположить, что племена бронзового века, жившие на юге Русской

равнины, так же, как скифы и сарматы, строили разборные дома, возможно даже

перевозили их детали, а, может быть, и сами дома на повозках. Разборное

жильё эпохи бронзы, вероятно, стало основой для классических юрт

кочевников Евразии, в которых и сейчас живут некоторые монголы.

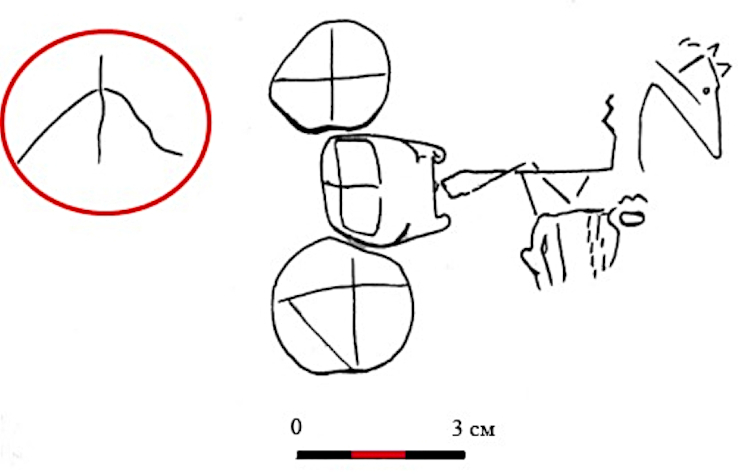

Так мог выглядеть деревянный шалаш, обмазанный

глиной. Рисунок был прочерчен на стенке глиняного сосуда срубной культуры из

Сухой Саратовки, который хранится в фондах Исторического музея

Авторы подчёркивают, что кочевники практиковали

безотходное использование всех ресурсов степи. Наверное, поэтому осталось так

мало материальных остатков в культурном слое стоянок. Изучение строительных

технологий позволяет археологам прикоснуться к истокам культурных традиций в

строительстве домов и увидеть, как они развивались и что сохранилось до наших

дней. Это особенно важно, потому что «юрта», классическое разборное жилище

кочевников Великой степи, в последние десять лет стала и символом

самоидентичности многих народов, а также частью современного бизнеса. Дизайн

юрты сегодня используется для интерьеров ресторанов, гостиниц и сувенирных

магазинов.

«В дальнейшем мы планируем применить

методы геохимии, почвоведения, палеоботаники и другие к ещё нескольким

местообитаниям кочевников и изучить, какие технологии строительства они

использовали. Благодаря геохимическим характеристикам культурного слоя можно

понять, где могли развести костер или временный загон для животных; макро- и

микроостатки растений и дерева, сохранившиеся в слое стоянок, укажут, какие

растения шли на строительство временных жилищ. Особенно нас интересует стоянка

ямной культуры в балке Темрта на территории Ростовской области. Ведь именно

там, возможно, зарождались степные кочевые цивилизации. Также мы планируем

изучить само классическое жилище — привезённую из Туркмении юрту, которая

хранится в Государственном историческом музее с 1956 года»,

— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Наталья

Шишлина, доктор исторических наук, главный научный сотрудник МАЭ РАН.

Источник: пресс-службы РНФ.