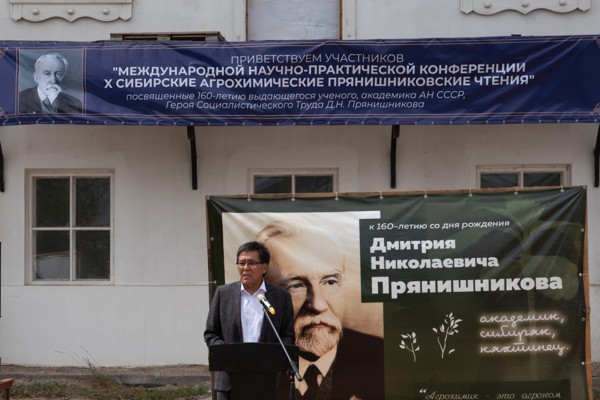

Международные Х Сибирские агрохимические чтения, посвящённые 160-летию выдающегося отечественного

специалиста сельскохозяйственной науки академика Дмитрия Николаевича Прянишникова, прошли в трёх

географических точках — городах Кяхта и Улан-Удэ, а также на Байкале. Специалисты из России и других

стран говорили о проблемах возделывания и сохранения плодородия различных видов почв, увеличении

урожайности сельскохозяйственных культур и о других проблемах, которые входили в круг научного наследия

академика Прянишникова и продолжают свое развитие уже на современном уровне. Соорганизатором мероприятия

выступает Сибирское отделение РАН.

«Этот год является юбилейным для многих событий, связанных с российской наукой (в их числе 500-летие

Северного морского пути, 300-летие экспедиции Витуса Беринга), а также великих сынов нашей страны: 125

лет со дня рождения академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, 100 лет со дня рождения академика Гурия

Ивановича Марчука и, конечно, 160-летие со дня появления на свет основоположника отечественной агрохимии

Дмитрия Николаевича Прянишникова», — сказал, открывая первый день чтений, который

прошёл в городе Кяхта, на родине Прянишникова, вице-президент РАН, председатель СО РАН академик

Валентин Пармон. «Мы ни в коем случае не должны забывать о тех,

кто были нашими предшественниками в науке», — подчеркнул он.

Заместитель председателя оргкомитета конференции член-корреспондент РАН

Лубсан-Зонды Будажапов обратил внимание на широту географии и высокую

представительность научного форума: он объединил более 100 участников от Калининградской области до

Приморья, от Арктики до Краснодарского края, из РБ, трёх провинций КНР и Монголии, среди них — шесть

академиков и семь членов-корреспондентов РАН. Оргкомитет особенно отметил вклад учёных из Беларуси в

подготовку конференции, предоставив книги и другие материалы, посвящённые академику Прянишникову.

Открытие чтений включило серию мероприятий, которые прошли на родине Дмитрия Прянишникова, в городе Кяхта,

чья история насчитывает уже практически триста лет. Этот купеческий город на протяжении всего своего

существования играл значительную роль в отечественной истории, и одним из его выдающихся сыновей стал

академик Прянишников.

Участники чтений побывали в реставрируемом доме, принадлежавшем семье купца А.М. Лушникова, где в 1865

году родился Дмитрий Прянишников, а также возложили цветы к памятнику учёному. «Здесь

собрались специалисты со всей России, — сказал в ходе митинга у монумента Валентин

Пармон, — и я хотел бы напомнить, что главная задача Сибирского отделения РАН, которое

отвечает за 11 миллионов квадратных километров и 15 субъектов РФ, это обеспечение безопасности страны, в

том числе и продовольственной. Именно в этом направлении всю свою исследовательскую жизнь и работал

Дмитрий Николаевич Прянишников».

Академик Константин Кулик (ФИЦ агроэкологии и комплексных мелиораций РАН,

Волгоград) добавил, что во время Великой Отечественной войны Прянишников очень серьёзно трудился над

решением проблемы повышения урожайности сельскохозяйственных культур. «Это был огромный

вклад в дело Победы», — акцентировал академик Кулик.

«Это действительно фундаментальная фигура, — констатировал в своем выступлении

директор ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» член-корреспондент РАН Александр

Шпедт. — Помимо того, что Дмитрий Николаевич был замечательным учёным,

он был ещё талантливым учителем, педагогом, подготовившим целую плеяду учеников. Также он, без всякого

сомнения, являлся выдающимся государственным деятелем: академик Прянишников более двух десятков раз

выезжал за границу, где изучал не только способы возделывания культур, но и методы производства азотных

удобрений, что впоследствии сыграло свою значительную роль».

Директор Байкальского института природопользования СО РАН (Улан-Удэ) академик Ендон

Гармаев назвал Х Прянишниковские чтения знаковым событием и обрисовал любопытную сеть

смысловых связей: «Прянишников стал научным внуком академика Бутлерова, а тот, в свою

очередь, учился в Казанском университете вместе с Доржи Банзаровым, первым бурятским учёным. Роль же

Кяхты, места, где родился Дмитрий Николаевич, в исследовании Центральной Азии и Тибета и множестве

других исторических событий, трудно переоценить».

Десятые Прянишниковские чтения продолжились в Улан-Удэ, в Бурятской государственной сельскохозяйственной

академии им. В.Р. Филиппова, которая является основным организатором конференции.

Академик Валентин Пармон, открывая пленарную сессию, вручил коллегам приветственный адрес с символикой

Сибирского отделения РАН. «Напоминаю, что это сигма — сумма всего», —

улыбнулся академик Пармон.

«Интерес к агрохимии в СО РАН очень большой, — отметил он, — и есть

ряд вопросов, по которым нужно более активное взаимодействие. Прежде всего это касается возможности

использования в засушливых зонах Сибири экологически чистых удобрений из сапропелей».

Валентин Николаевич уточнил — здесь существуют определённые тонкости: дело в том, что в основном почвы

Сибирского макрорегиона относятся к чернозёмам, они богаты гумусом, и в них требуется вносить немного другие

удобрения. Однако, тем не менее, сапропелевые могли бы быть полезны для особых зон, где как раз нет

чернозёмов и надо удерживать влагу. «Поэтому мы бы хотели, чтобы наши аграрии сказали бы,

где именно такие удобрения наиболее актуальны с учётом региональных особенностей», —

сказал Валентин Пармон. Ещё один вопрос связан с тем, что в сибирских почвах мало фосфора, к тому же

Сибирский макрорегион находится вдалеке от производства фосфорных удобрений, которые многократно удорожаются

за счёт транспортных расходов. «Тем не менее, месторождения, содержащие фосфор, у нас есть:

например, в Бурятии, в Красноярском крае, и возможности их использования следует

прорабатывать», — прокомментировал академик Пармон. Кроме того, он озвучил ещё ряд

проблем, среди них — возможности использования почвенного микробиома, необходимые для сельского хозяйства

химические соединения, средства защиты растений, выращивание и культивирование лекарственных

растений.

Кандидат сельскохозяйственных наук Бэликто Цыбиков — ректор Бурятской

государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова (Ула-Удэ), которая стала основным

организатором чтений, — обратился к участникам конференции от имени первого вуза Республики Бурятия.

«Я очень рад, что нам удалось провести чтения имени академика Прянишникова, нашего великого

земляка, именно в нашей академии, это большая гордость для нас», — сказал он. Также со

словами благодарности организаторам Х Прянишниковских чтений выступили представители Республики Беларусь,

Китая и различных регионов России.

Директор Института почвоведения и агрохимии СО РАН доктор биологических наук

Владимир Андроханов подчеркнул, что проблемы, которые рассматриваются на

конференции, многогранны и многоплановы. «Освоенность сибирских территорий очень

низка, — добавил он. — Лишь порядка её 10 % пригодны для

сельскохозяйственного производства, и это является золотым запасом Сибирской земли. На нашем научном

форуме мы обобщим передовые научные знания, которые позволят и дальше сохранять почвенное плодородие

наших земель и будут обеспечивать продовольственную безопасность Сибири и всей России».

Директор ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» член-корреспондент РАН Александр Шпедт в своем пленарном

докладе говорил о современных подходах к оценке и использованию черноземов Сибири. «Площадь

сибирских чернозёмов распределены по разным субъектам РФ крайне неравномерно, —

прокомментировал Александр Шпедт. — Так, в Томской области их 22 тысячи гектаров, а в

Алтайском крае — 9,4 млн». Учёный уточнил, что оценка природно-ресурсного потенциала

велась на основе георесурсной базы данных с ранжированием по балльной системе (баллы начислялись за свойства

почв, температуру выше 10 °С и годовую сумму осадков). В результате тщательного анализа специалисты

выяснили, что по совокупности параметров наиболее ценные агрочернозёмы находятся в Алтайском и Красноярском

краях. «Напомню, что благодаря наличию этих почв Сибирь ежегодно производит 15-20 млн тонн

зерна, и даже на существующих сегодня пахотных территориях, без ввода в производство залежных земель,

используя современные технологии, можно увеличить этот показатель до ежегодных устойчивых 30 млн

тонн», — рассказал Александр Шпедт. Он также назвал основные экономические факторы

агропромышленного комплекса Сибири — это наличие свободных земельных ресурсов, уникальные плодородные почвы,

крупные реки, исторически сложившаяся культура земледелия, большой научный задел и так далее.

«Всё это даёт мощные стимулы для увеличения в Сибири производства

сельхозпродукции», — резюмировал исследователь.

Директор Омского аграрного научного центра кандидат технических наук Максим

Чекусов назвал основные направления развития агрохимической науки в центре: это

мониторинг плодородия почвы на основе стационарных опытов с длительным применением агрохимических средств;

оценка эмиссии и секвестрации углерода в агроценозах; микробиологический анализ почвы для формирования

целостной картины влияния различных биологических и химических средств на микробоценоз; внедрение цифровых

технологий и использование беспилотных летательных аппаратов, а также разработка сортовой специфики

минерального питания новых сортов сельскохозяйственных культур. «Во многих своих

исследованиях мы опираемся на научное наследие академика Прянишникова», — прибавил

Максим Чекусов.

Доктор сельскохозяйственных наук Владимир Усенко (Федеральный Алтайский

научный центр агробиотехнологий) указал, что в связи с меняющимися агрометеорологическими условиями

лесостепей Алтайского приобья трансформируется и структура использования пашен. Исследователь описал

стационарный полевой опыт по оптимизации технологии возделывания ряда пищевых культур, выполненный в ФАНЦА,

— специалисты изучили влияние предшественников, приёмов обработки почв и системы внесения удобрений, а также

воздействие средств защиты растений. Для работы, которая проводилась в центре с 2011 по 2024 годы, были

выбраны яровая мягкая пшеница, овес и горох.

Итог секции пленарных докладов подвел главный ученый секретарь СО РАН член-корреспондент РАН

Андрей Тулупов. Он поблагодарил организаторов Х Прянишниковских чтений, и в

первую очередь — Лубсана-Зонды Будажапова, за те усилия, которые были предприняты, чтобы провести столь

значительную конференцию и собрать людей со всей России. «Роль Сибирского отделения РАН

состоит в том числе и в том, чтобы поддерживать такие важные встречи, сохраняя и преумножая научное

наследие наших выдающихся предшественников, — сказал Андрей Тулупов. —

Мы проводим мероприятия, посвящённые великим событиям и великим учёным,

чтобы молодые поколения помнили тех отцов-основателей, которые стояли у истоков своих направлений

наук».

Помимо пленарных докладов, работа была распределена по двум крупным секциям: современные подходы к оценке

плодородия почв, деградации, опустынивания и мелиорации земель в повышении продуктивности агрофитоценозов в

разных агротехнологических режимах; цифровые технологии в диагностике питания растений, внедрения

перспективных форм удобрений и дистанционный мониторинг устойчивого функционирования агроэкосистем.

Секционные заседания проходят на стационаре БГСХА на озере Байкал.

Источник: «Наука

в Сибири».