Вице-президент РАН Сергей Чернышёв: демонстратор технологий сверхзвукового самолёта позволит проверить режимы полёта

31.01.2025

В России

создают демонстратор технологий сверхзвукового самолёта. Он поможет

отработать режимы полётов для пассажирского лайнера, который за два-три часа

преодолеет путь от Москвы до Владивостока. Кроме того, учёные

запатентовали конструкцию вертолёта, который в воздухе превращается в

самолёт.

Об этом в эксклюзивном

интервью «Известиям» рассказал научный руководитель Центрального

аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) и

вице-президент РАН академик Сергей Чернышёв. Также он сообщил о «летающем крыле»,

электродвигателях, плазменной аэродинамике и других прорывных разработках в

отечественной авиации.

«Создаётся

сверхзвуковой самолёт — демонстратор технологий»

—

Сергей Леонидович, когда наша страна догонит мировых лидеров по интенсивности

полётов?

— Нужно сказать, что за

последние годы количество авиарейсов в России увеличилось. По данным Минтранса

РФ, в 2023-м российские авиакомпании перевезли 105 млн

пассажиров. Появляются новые авиамаршруты, ежегодно вводятся в строй новые

воздушные гавани, развивается внутренний туризм. Также растут грузовые

перевозки, что связано с популярностью маркетплейсов.

Развитие воздушного

транспорта в нашей стране решается на уровне нацпроектов. При этом важно

обеспечить авиационную мобильность людей в самых отдалённых уголках страны.

Предприятиями отрасли ведётся активная работа в этом направлении.

—

Один из проектов ЦАГИ — разработка пассажирского сверхзвукового самолёта нового

поколения. На каком этапе находится проект?

— Сейчас это

комплексный научно-технический проект, который реализуется при поддержке

Минпромторга в составе кооперации научных и образовательных организаций, где

НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» выполняет интегрирующую и руководящую роль

по отношению ко всем участникам проекта, включая ЦАГИ.

Предполагается,

что гражданское сверхзвуковое воздушное судно будет летать с крейсерской

скоростью, соответствующей числу 1,8 Маха, что на высоте 14–16 км составит

порядка 2200 км/ч. Большинство технологий в рамках проекта проработано на

уровне цифрового моделирования и наземных экспериментов. В том числе

посредством продувки уменьшенных моделей самолёта в аэродинамических трубах.

—

На каком этапе находится проект?

— Сейчас для

натурных экспериментов создаётся сверхзвуковой самолёт — демонстратор

технологий. Он позволит проверить режимы полёта (взлёт, посадку, преодоление

звукового барьера) и отработать наиболее важные технологии, такие как

уменьшение звукового удара и шума, проверить упругие свойства конструкции

планера и его прочность, оценить другие характеристики будущего самолёта.

Демонстратор технологий

— это важный источник информации. Он поможет перейти к созданию

полноразмерного прототипа сверхзвукового пассажирского самолёта.

—

Для каких целей создают сверхзвуковой самолёт?

— Чтобы существенно

сократить время воздушных путешествий. К примеру, такой лайнер сможет за

два-три часа преодолеть расстояние от Москвы до Владивостока. Это позволит

совершать поездки из столицы на Дальний Восток (или в обратном направлении) в

течение одного дня. Такой формат экономит время и силы людей. В конечном

итоге сверхзвуковые лайнеры увеличат связность нашей страны. Кроме того,

открываются новые возможности для межконтинентальных перелётов.

Предполагается,

что сначала сверхзвуковые перелёты будут востребованы в деловой авиации.

Поэтому первые самолёты этого класса будут перевозить небольшое количество

пассажиров. По мере развития спроса появятся машины с большей вместимостью.

Ставится цель обеспечить стоимость билетов, сопоставимую с ценой перелётов в

бизнес-классе на дозвуковых самолётах.

«Российская

научная школа в области процессов управления и ИИ — одна из самых сильных в

мире»

—

Расскажите, какие проекты могут обеспечить технологическое лидерство?

— Задачи сегодняшнего

дня не отменяют работу на перспективу. При этом отечественная авиационная

научно-инженерная школа учитывает мировые тренды в своей работе. Речь идёт

прежде всего о безопасности полётов и исключении человеческого фактора в

качестве причины авиационных происшествий за счёт глубокой автоматизации

процессов на борту самолёта и применения высокоинтеллектуальных систем

управления. Отмечу, что российская научная школа в области процессов управления

и искусственного интеллекта — одна из самых сильных в мире.

Другое направление —

это уменьшение эмиссии двигателей за счёт оптимального расхода топлива,

снижение шума реактивной струи и шума планера, увеличения аэродинамической

эффективности самолёта, уменьшения удельного веса конструкции, оптимальной

интеграции двигателя и планера самолёта и ряда других направлений.

Улучшение аэродинамики

самолёта, в свою очередь, может быть обеспечено за счёт применения

нетрадиционных аэродинамических компоновок (типа «летающего крыла»),

оптимальной интеграции двигателей и планера, управления обтеканием самолёта,

использования распределённых силовых установок и др.

Для «облагораживания»

потока вокруг самолёта, которое ведёт к уменьшению аэродинамического

сопротивления, отрабатываются различные методы: воздействие на отрывные зоны с

целью их уменьшения, использование естественной или искусственной

ламинаризации.

—

Можете привести примеры прорывных разработок?

— По всем названным

направлениям запущены инновационные исследовательские проекты. Они должны дать

целый набор технологических решений, некоторые из которых не имеют аналогов в

мире.

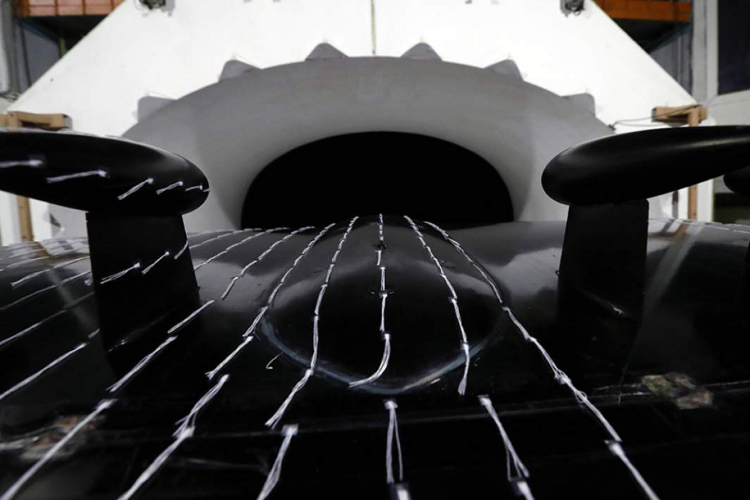

Приведу пример из

области нетрадиционных методов ламинаризации потока за счёт использования

«холодной» плазмы. Физику этого процесса можно пояснить следующим

образом: струи ионизированного газа, которые образуются за счёт

воздействия высокочастотных электрических разрядов малой мощности, направляются

в зону пристенного тонкого пограничного слоя для придания потоку ламинарного

характера. Это, в свою очередь, приводит к снижению трения воздушного

потока на обтекаемой поверхности.

То

есть искусственно созданные струи ионизированного газа как бы подправляют

движение потока в пограничном слое и на четверть снижают сопротивление. Этот

эффект подтвержден экспериментально в исследованиях ЦАГИ и Института

электрофизики и электроэнергетики РАН. Это пока фундаментальный результат,

но применение «холодной» плазмы может дать начало новому технологическому

направлению — плазменной аэродинамике.

«Конструкция

типа «летающее крыло» может на 25 % улучшить аэродинамические характеристики»

—

Какие перспективные конструкции воздушных судов рассматривают учёные?

— Если говорить о

дальнемагистральных самолетах, то здесь конструкторы подошли к пределу

эффективности классических форм. Поэтому идёт поиск нетрадиционных

решений. Одной из перспективных видится конфигурация типа «летающее крыло»

большого удлинения. Показано, что конструкция типа «летающее крыло» может

на 25 % улучшить аэродинамические характеристики самолета.

Также обсуждают

компоновки с распределённой силовой установкой. Она представляет собой реактивный

двигатель, в котором «холодная» компрессорная часть разделена на несколько

входных устройств. Они многократно сжимают воздух и подают его в единый

газогенератор.

Такая схема

силовой установки при интеграции с планером даёт дополнительную гибкость

конструктору и обладает меньшим аэродинамическим сопротивлением. Большое

количество двигателей позволяет решить проблему отказа одного или

нескольких из них во время полёта.

—

Перспективны ли гибридные системы двигателей?

Для самолётов

небольшого размера и в России, и в мире исследуют системы, где совмещают

тепловые (например, турбореактивные) и электрические двигатели. Первые во время

работы также подзаряжают батареи. Затем накопленную энергию направляют на

электродвигатели, которые включаются и на режиме взлёта — набора высоты, и в

крейсерском полёте. Большое количество электродвигателей (до десятка)

позволяет решить проблему безопасного отказа одного или нескольких из них

во время полёта.

Преимущество

многодвигательной схемы в том, что при проектировании самолёта конструктор

может оптимально вписать двигатели в конструкцию планера с целью минимизации

сопротивления. Реализацию этих проектов на данном этапе сдерживает

отсутствие компактных и лёгких аккумуляторов. Но работы в этом направлении

ведутся, и в недалёком будущем применение в авиации принципов

электродвижения станет привычным делом.

—

Есть ли в разработке ЦАГИ аппараты, условно говоря, на новых физических

принципах?

— Да, проверка

реализуемости новаторских конструкций — один из профильных видов деятельности

института. Например, в ЦАГИ разрабатывают вертолёт, который в полёте

превращается в самолёт.

Этот

аппарат оснащён несущим винтом, который в определённых режимах полёта

фиксируется и становится просто крылом. При этом толкающие двигатели продолжают

работать, и воздушное судно летит как самолёт. То есть машина совмещает

преимущества вертикального взлёта (как у вертолётов) и высокую скорость

перемещения по горизонтали, которую обеспечивает самолётная компоновка.

Эта технологическая

новинка нами запатентована. Однако не все идеи воплощаются в реальности. После

подтверждения работоспособности той или иной концепции начинается долгий путь

создания рабочих технологий, обеспечивающих безопасность полёта и высокую

аэродинамическую эффективность и надёжность летательного аппарата.

«В

ЦАГИ работает группа, которая глубоко изучает дирижабли и механику их полёта»

—

Как вы относитесь к перспективе дирижаблей, построенных с учётом современных

технологий и материалов?

— В ЦАГИ работает

группа, которая глубоко изучает дирижабли и механику полёта этих

аппаратов. Основная проблема таких аппаратов — парусность. Например, при

сильном боковом ветре могут возникнуть нагрузки, на которые двигатели не

смогут быстро среагировать, что чревато аварией.

Это главный

сдерживающий фактор развития дирижаблей. Однако такие аппараты можно

применять для различных специальных назначений — дистанционного зондирования

Земли или обеспечения связи и навигации в труднодоступной местности, несения

навигационных приборов. Также они могут быть использованы для доставки грузов и

почтовых отправлений в отдалённых районах при необходимости.

—

Как беспилотная авиация сейчас влияет на пилотируемую?

— Конкурировать с

пилотируемой авиацией в сфере магистральных пассажирских перевозок беспилотники

пока не могут. Тем не менее в ближайшие 10–15 лет в авиастроении будут

вестись разработки беспилотного транспорта для индивидуального использования.

Например, воздушных такси.

Это наиболее логичный

вариант, но он требует тщательной проработки для обеспечения безопасности

полётов. В частности, нужно прописать нормативную базу, создать

инфраструктуру для низколетящих аппаратов. Это особенно важно в городских

агломерациях.

В некоторых странах

рассматривают варианты воздушных такси, которые летают в беспилотном режиме по

заданным маршрутам, ориентируясь на стационарные навигационные станции. То есть

они будут летать по воздуху, как ходят трамваи по рельсам. Такие аппараты

смогут курсировать на высоте в несколько десятков или сотен метров от

поверхности земли. При этом нужно исключить пересечение траекторий полётов

беспилотных и пилотируемого судов.

Текст: Андрей Коршунов.

Источник: «Известия».