http://93.174.130.82/news/shownews.aspx?id=672d607d-9013-45b5-bc12-aae0802fd7b6&print=1

© 2025 Российская академия наук

В России создают технологию для лазерной

зарядки спутников и приборы, которые позволяют изучать живые ткани с

разрешением до нанометров. Об этих и других передовых разработках «Известиям»

рассказал директор Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН доктор

физико-математических наук Сергей Иванов. Встреча с ним прошла на полях форума

«Микроэлектроника-2025».

— Сергей Викторович, что значит форум

«Микроэлектроника» для страны?

— Это масштабное событие, которое проводят уже в

11-й раз. В нынешнем форуме, как ожидается, примут участие более четырёх тысяч

человек из 1100 организаций. Его ключевая роль — в объединении представителей

отрасли: учёных, предпринимателей, руководителей корпораций и государственных

ведомств. Такое взаимодействие создает мощный стимул для развития.

Директор Физико-технического института им А.Ф. Иоффе

РАН доктор физико-математических наук Сергей Иванов

Нобелевский лауреат Жорес Алфёров говорил, что науке

необходима промышленность как направление для приложения фундаментальных

исследований. Россия пережила эпоху, когда труд учёных был не востребован.

Однако сейчас в стране созрел класс потребителей отечественной компонентной

базы. Это двигает науку вперед. Форум стал одним из факторов, которые

определили эти изменения. И здесь важно отметить вдохновляющую и координирующую

роль, которую играет президент Российской академии наук Геннадий Красников,

ученик и соратник Жореса Алфёрова.

— Приведите примеры практических применений

российских разработок в сфере микроэлектроники.

— Возьмём, к примеру, лазерные технологии. К ним, в

частности, относят лидары — это «глаза» беспилотных транспортных средств. Они

обеспечивают им обзор и возможность избегать препятствий. Такие приборы

представляют собой комбинацию источников света (лазеров), его приёмников

(фотодетекторов) и преобразователей энергии фотонов (частиц света) в

электрические сигналы. Все эти устройства — часть разработок ФТИ РАН.

Другой пример. В институте создают технологии для

лазерной дозарядки малых спутников в космосе. Эта технология работает по

принципу беспроводной передачи энергии. Её суть заключается в следующем: мощный

источник излучения, размещенный на спутнике-энергоустановке, формирует узкий

лазерный луч. Этот луч наводится на приёмные панели (фотоэлектрические

преобразователи) целевого спутника, где энергия света преобразуется в

электрическую. Принцип аналогичен работе солнечных батарей, но с более высокой

эффективностью. Подобным образом можно передавать и информационный сигнал.

— Где ещё востребованы лазерные технологии?

— Их широко применяют в спектроскопии — исследовании

веществ и газов по анализу спектра поглощённых электромагнитных волн. Например,

по поглощению невидимых глазом инфракрасных лучей диапазона 2—5 мкм можно

определить содержание тех или иных молекул вещества в среде, через которую они

пропущены. Для этого требуется второй компонент системы — фотодетектор,

настроенный на ту же длину волны, что и источник, который улавливает свет.

Такие двойные устройства получили название «оптопары».

На их базе создают различные приборы. Например, для

определения концентрации вредных примесей в воздухе. В качестве примера можно

привести детекторы СО2, разработанные в ФТИ РАН и производимые компанией ООО

«ИоффеЛЕД», которыми оснащали аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)

производство ООО «Тритон электроникс» во время эпидемии COVID-19.

Эти сенсоры определяют уровень углекислого газа в

выдохе человека, что помогает врачам точно настроить аппараты ИВЛ для

правильного газообмена в лёгких пациента. Также уровень СО2 может

сигнализировать о критических состояниях больного. Таких как падение

артериального давления, закупорка сосудов или нарушение обмена веществ.

— Какие ещё разработки ведут в этом направлении?

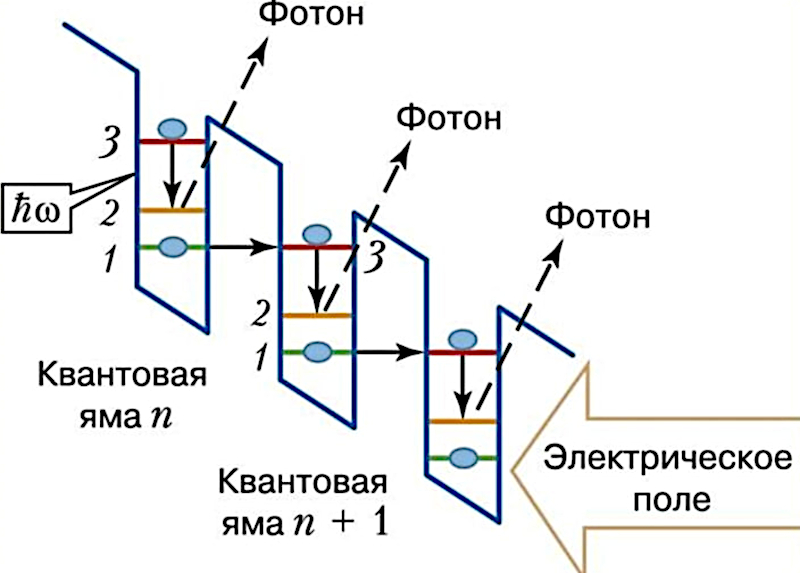

— Передовое направление — создание оптопар на базе

квантово-каскадных лазеров. В них, в отличие от обычных полупроводниковых

источников направленного света, электроны проходят через множество

последовательных «ступенек» — квантовых ям (нанометровых слоёв полупроводниковых

гетероструктур, где энергия электрона ниже, чем в окружающих слоях) — и в

каждой из них испускают фотоны за счёт переходов на нижние квантовые уровни. В

результате получаются мощные эффективные источники излучения, которые работают

при комнатной температуре в средней инфракрасной области спектра. Этот диапазон

обычным диодным лазерам недоступен.

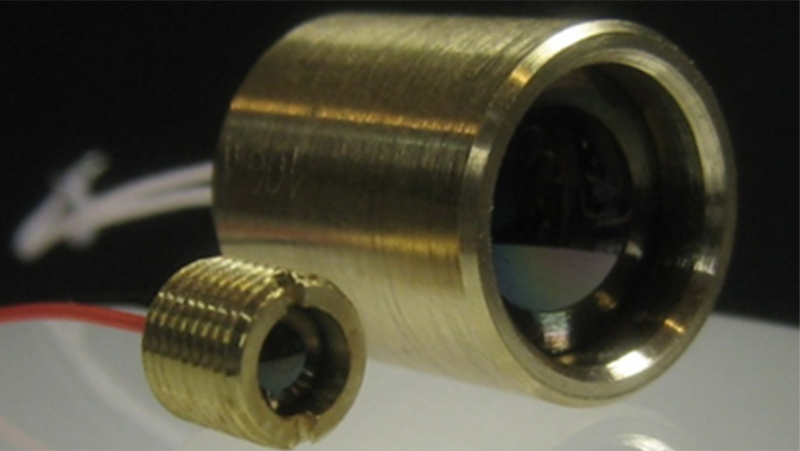

Оптопары для тетектирования углекислого газа,

созданные в ФТИ РАН

В ФТИ РАН нацелены на разработку оптопар на основе

квантово-каскадных лазеров для дистанционной работы на длинах волн 4—5 мкм. В

этом диапазоне расположены спектральные полосы поглощения большинства молекул

природных и техногенных газов.

В настоящее время здесь получены важные

обнадёживающие результаты. В частности, разработаны чувствительные приборы для

дистанционного определения утечек в газопроводах. Они регистрируют концентрацию

метана в два раза ниже предельно допустимой.

— Чем оптические детекторы лучше традиционных

химических?

— Приборы на основе электрохимических реакций

постепенно насыщаются, поэтому они требуют либо постоянного подогрева, либо

регулярной регенерации. В отличие от них оптические системы более компактны, не

изнашиваются в процессе измерений и могут работать без замены длительное время

и, как уже было сказано, дистанционно. Кроме того, они проводят измерения

мгновенно, не затрачивая времени, требуемого на прохождение химической реакции.

Вместе с тем оптические устройства обеспечивают высокую точность, идентифицируя

целевое вещество по его уникальному спектральному «отпечатку».

Оптические приборы удобнее для медицинских целей,

поскольку позволяют провести анализ мгновенно и не повреждая ткани. Например,

чтобы определить содержание глюкозы в крови, прежде брали образцы крови,

помещали их в химический анализатор и проводили исследование. Сейчас для этих

целей достаточно поместить палец в прибор-оптопару, который настроен на длину

волны 2,1 мкм.

— Расскажите о фотонных разработках в биомедицинском

направлении.

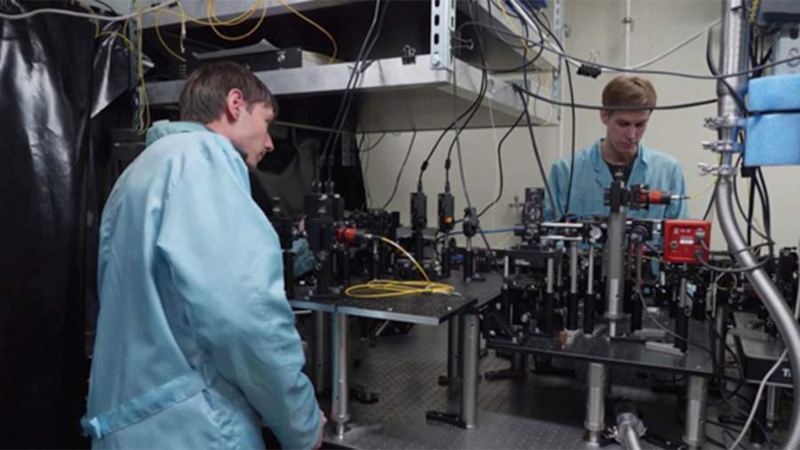

— В качестве примера можно привести создание в

институте имени Иоффе прорывной методики исследования живых клеток методами

оптической спектроскопии с высоким спектральным, пространственным и временным

разрешением, которые прежде применяли лишь для изучения твёрдых тел. Методика

позволяет увидеть малейшие и мгновенные изменения химического состава клеток на

масштабе до нескольких нанометров (одна миллиардная метра) и нескольких

пикосекунд (триллионная доля секунды).

Оптическая высокоточная томография, основанная на

этой методике, будет востребована, в частности, в онкологии — для изучения in

vivo опухолевых клеток и влияния на них лекарств и различных излучений.

Например, сейчас в России, и в частности в Санкт-Петербурге, консорциум

научно-исследовательских организаций разрабатывает «вакцину» против рака —

биопрепарат, который изготавливают на базе опухолевых клеток конкретного

человека. С них делают копию в виде матричной-РНК, которую вводят в организм в

качестве антигена, чтобы активировать иммунную систему. В этом направлении

достигнуты значительные успехи. В том числе есть случаи спасения людей с

третьей–четвёртой стадиями развития заболевания.

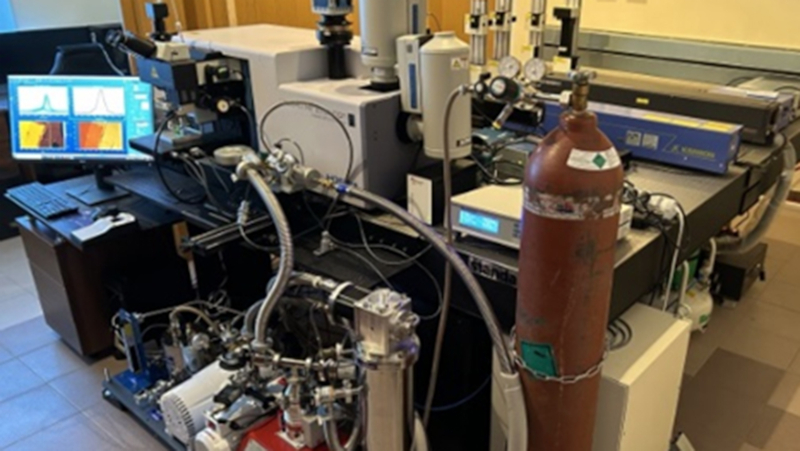

Многофункциональный оптический комплекс,

предназначенный для исследования широкого круга объектов методами спектроскопии

высокого пространственного и временного разрешения

В каждом индивидуальном случае предложенная нами

спектроскопическая диагностика позволит на клеточном уровне отследить действие

препарата на злокачественные образования и при необходимости корректировать

лечение, а также диагностировать заболевание на предельно ранних стадиях. Эти

разработки ведутся совместно с Институтом цитологии РАН и НМИЦ онкологии им.

Н.Н. Петрова.

— Для чего ещё применяют квантово-каскадные лазеры?

— Поскольку средний инфракрасный диапазон попадает в

«окна прозрачности» атмосферы 3–5 и 8–12 мкм, такие устройства могут быть

востребованы для всепогодной помехозащищенной лазерной связи между спутниками и

наземными устройствами, внутри роёв БПЛА. В частности, специалистами ФТИ РАН с

партнёрами были созданы лазеры с мощностью в импульсном режиме более 20 Вт, что

превышает современный мировой уровень.

В перспективе такие устройства будут давать

возможность передавать по лазерной связи сотни гигабайт информации в секунду.

Например, снимки со спутников в высоком разрешении и в реальном времени. Помимо

этого, такая мощность повышает качество передачи данных и открывает возможности

для дальней связи, в том числе с аппаратами в глубоком космосе. Примечательно,

что в отличие от подавляющего большинства мощных лазеров, работающих в данных

спектральных диапазонах, которые нуждаются в криогенном охлаждении,

разрабатываемые в ФТИ РАН квантово-каскадные лазеры могут работать при

комнатной температуре. Разработки ККЛ проводятся нами совместно с ООО

«Коннектор-Оптикс», АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» и НПП «Инжект».

— Расскажите о ваших работах в сфере квантовой

техники.

— В этом направлении в институте в числе прочего

созданы устройства с квантовыми точками InGaAs (на основе арсенида

индия-галлия) — источниками одиночных фотонов на длине волны 750–900

нанометров. Эти длины волн используют в полимерных оптических волокнах, которые

применяют в системах квантовых вычислений — упрощённо, «квантовых компьютеров».

Схема работы квантово-каскадного лазера

В отличие от лазеров, которые излучают поток

световых частиц, квантовые точки генерируют строго по одному фотону (кванту

света) в ответ на возбуждающий оптический или токовый импульс. Эффективность

разработки составила свыше 70 %. Это значит, что при подаче 10 импульсов в семи

случаях излучается ровно один фотон. При этом эти частицы идентичны и

неразличимы между собой.

Вместе с тем интенсивность генерации в полтора раза

превысила коммерчески доступные импортные решения. Таким образом, произошло

опережающее импортозамещение, когда недоступные аналоги замещает более

эффективная отечественная разработка. Такие квантовые точки — одна из

перспективных платформ для развития квантовых вычислителей.

— Также квантовые точки используют в системах связи?

— Да, в этом направлении были разработаны

экспериментальные источники одиночных фотонов с эффективностью 22 %, что тем не

менее в два раза лучше мировых аналогов.

Эти квантовые точки работают на длинах волн 1,55 мкм

— «окне прозрачности» кварцевого волокна, из которого строят

интернет-магистрали. Поэтому такие устройства легко интегрировать в

существующую оптоволоконную инфраструктуру для создания квантового интернета и

систем квантовой связи.

Достижением ученых ФТИ РАН в этой сфере стал ряд

технологических решений, которые позволили создавать источники одиночных

фотонов на платформе арсенида галлия (GaAs) — дешёвой и хорошо освоенной

отечественными компаниями технологии изготовления компонентов СВЧ-электроники.

Это открывает путь к массовому производству таких однофотонных источников.

Такие устройства перспективны прежде всего в

системах безопасной криптографически защищённой передачи данных. Они позволяют

кодировать световую информацию в оптоволоконном кабеле путем генерации сложных

ключей — случайных последовательностей квантовых кодов, которые передаются

вместе с закодированной информацией. Любая попытка перехвата такой информации

будет сопровождаться потерей фотонов из кодовых последовательностей,

свидетельствующей о внешнем вмешательстве.

Разработка будет востребована для квантово-оптической

магистрали Москва — Санкт-Петербург и других планируемых линий квантовой связи.

Сейчас на этой магистрали через каждые 70 км

установлены широкополосные амплитудные и фазовые оптические модуляторы на

основе ниобата лития, также разработанные и производимые в нашем институте. Но

пока в ней в качестве источников фотонов используются не квантовые точки, а

полупроводниковые лазеры с сильно ослабленной интенсивностью.

— Какие меры принимаются, чтобы разработки учёных

нашли применение в практических устройствах?

— В настоящее время близится к завершению

строительство НИОКР-центра ФТИ РАН. Центр приступит к работе в конце 2026 года.

Осталось дооснастить все производственные помещения и чистые комнаты

необходимыми инженерными системами. Готовность проекта — 85–90%. Его основная

задача — аккумулировать фотонные и электронные разработки Физтеха имени

Иоффе и доводить их до уровня промышленного внедрения.

На базе этой структуры в рамках федерального проекта

«Подготовка кадров и фундамента электронной промышленности» создается Центр

современной импортозамещающей гетероструктурной электронно-компонентной базы на

базе Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН (Центр ЭКБ Иоффе).

Финансирование программы — около 6 млрд рублей —

позволит приобрести современное технологическое и диагностическое оборудование

и создать локализованные в России технологические линии выпуска мелких серий

разнообразной электронной и фотонной ЭКБ.

— На какой стадии находится этот проект?

— Сейчас закуплено около 60 % оборудования. Всего

будет приобретено порядка 80 единиц техники. Как минимум, половина из них —

отечественного производства или Союзного государства. В Центре ЭКБ Иоффе будут

созданы современные линии полного цикла — от роста кристаллов и гетероструктур

до выпуска готовых корпусированных фотонных и электронных устройств. Таких как

гетеролазеры разных типов, каскадные солнечные элементы, фотоприёмники,

устройства для беспроводной передачи информации, различные датчики и детекторы

и многое другое.

Помимо этого, Минпромторг РФ запускает программу по

созданию полигонов для испытаний продукции отечественной электронной

промышленности. Один из них будет создан на базе Центра ЭКБ Иоффе, а другой —

НИУ «МИЭТ» в Зеленограде. Их задача состоит в том, чтобы проводить независимое

экспертное тестирование и доработку нового отечественного оборудования. Такие

испытательные полигоны помогут в итоге создавать технику мирового класса.

Текст: Андрей Коршунов.

Источник: «Известия».