Проблема возникновения раковых

новообразований относится к одной из нерешённых проблем биологии и медицины. В

Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН) проведено

исследование для проверки гипотезы о сохраняющейся способности различных

специализированных клеток млекопитающих защищать себя от летальных повреждений

путем реактивации защитного атавистического механизма клеточной пластичности. Результаты

исследования опубликованы в журнале «Биофизика».

Известно, что раковый процесс можно индуцировать с

помощью различных повреждающих воздействий, вызванных хроническим действием

химических канцерогенов, радиацией, УФ-светом, бактериальными и вирусными

инфекциями. Какой патогенетический механизм объединяет столь разные воздействия

и одновременно повышает риск возникновения раковых заболеваний?

Чтобы ответить на этот вопрос, ведущий научный

сотрудник ИТЭБ РАН доктор биологических наук Полина

Шварцбурд предложила и проверила гипотезу о сохраняющейся способности

различных специализированных клеток млекопитающих защищать себя от летальных

повреждений путём реактивации защитного атавистического механизма клеточной

пластичности.

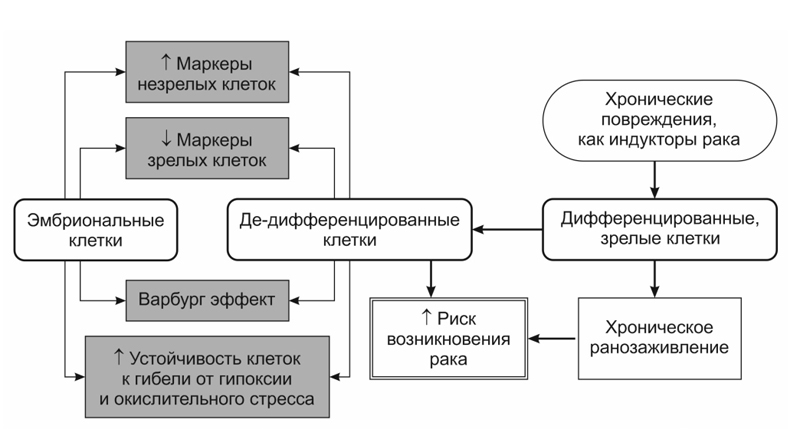

Схема, показывающая как раковый процесс можно

индуцировать с помощью различных повреждающих воздействий, вызванных

хроническим действием канцерогенов, радиаций, УФ-светом, бактериальными и

вирусными инфекциями

Пластичность клеток играет ключевую роль в репарации

тканевых повреждений, позволяя клеткам восстановить утраченные структуры и

функции поврежденного органа или ткани. Развитие такой защиты сопровождается временным

изменением метаболизма, в частности переходом дифференцированных клеток от

энергозатратного кислород-зависимого метаболизма к энергосберегающему

кислород-независимому гликолизу (Варбург метаболизму). Такой метаболический

переход повышает порог устойчивости клеток к гибели при различных

рак-индуцирующих повреждающих воздействиях, но при этом понижает уровень

дифференцировки клеток, индуцируя возвращение клеток из специализированного

состояния в предшествующее, незрелое эмбрионально-подобное состояние.

Однако программы регенерации у эмбриона и взрослого

организма значительно отличаются. Ключевые различия между этими программами, в

первую очередь, относятся к воспалительному процессу, который отсутствует в

эмбриональных и опухолевых тканях, но индуцируется в зрелых тканях при

хронических повреждениях, формируя тем самым локальные зоны со свойствами

«незаживающей раны».

Именно в таких локальных очагах хронического

воспаления накапливаются незрелые эмбрионально-подобные клетки и появляются

первичные очаги опухолевого роста, что хорошо известно из многочисленных

клинических наблюдений.

Предположенная гипотеза объясняет эти наблюдения,

рассматривая восстановление ткани в ответ на повреждение как сложный

скоординированный процесс, который во взрослом, стареющем организме идёт по

хроническому воспалительному пути, не наблюдаемому в период эмбриогенеза.

Эти различия обусловлены критической ролью

микроокружения, без которого реализация регенераторного потенциала

де-дифференцированных клеток в условиях хронического воспаления становится

маловероятной. В результате, повышается риск появления раковых клеток

именно в зонах локального хронического воспаления.

Несмотря на пробелы в знаниях, имеется ряд факторов,

из которых начинает складываться общая картина путей инициации

развития онкозаболеваний, как части атавистической программы самозащиты зрелых

клеток от повреждений. Изучение роли этого защитного механизма должно дать в

будущем новые возможности для лучшего понимания и предупреждения развития

раковых заболеваний.

Текст: Алсу Дюкина.

Источник: пресс-служба ИТЭБ РАН.